Uno de los pueblos más bellos de la Sierra de las Nieves, sin género de dudas, es Ojén, cuyas profundas raíces debemos buscar en la época andalusí. No me canso, cuando voy, de pasear por sus calles, de disfrutar de sus rincones ajardinados y de la bellísima arquitectura popular de su casco histórico, grácilmente integrado en unos espectaculares paisajes que miran constantemente al mar. Tampoco encuentro hartazgo cuando visito el museo del Molino o su singular iglesia, cargada de muy ricos detalles, casi imperceptibles, ni de saludar o conversar con sus hospitalarios vecinos… Buenas gentes las de Ojén. Buenas personas.

Panorámica de Ojén

Pero, cuando pienso en Ojén, lo que más me asalta a la memoria son esos recuerdos de juventud ingenua y de adolescencia imberbe, que afloran sin invitarlos con una impetuosa y a la par natural voluntad volcánica relacionados con las mozas jonetas. En mi época de mozo, hace ya décadas (pero tan vívida que parece que fue ayer), las chicas de Ojén tenían fama de ser de las más bellas del Mundo. Un Mundo, que a mi edad, por aquella onanista e inacabada etapa vital, se circunscribía a poco más que Coín, Guaro, Ojén y los pobres olivares y almendrales que cada año, con mi familia, debíamos aliviar en Rozuelas, Canuchas, los Pechos, las Cañadas… Y es que siendo totalmente objetivo, las jonetas tenían una fama altamente merecida y ganada a pulso. Ojos bonitos y miradas furtivas, sonrisas zalameras y cautivadoras, curvas mediterráneas… y ¡Válgame! no me refiero a los “Caracolillos”. Y es que mientras Hollywood y el resto del globo terrestre soñaba y perdía el trasero con mujeres como Ava Gadner, Marylin Monroe, Elizabeth Taylor, Lauren Bacall, Rita Hayworth (la más bella de las beldades hollywoodienses, no en vano por sus venas se desbocaba sangre andaluza) y tantas otras, nosotros hacíamos lo propio con las muchachas jonetas...

Pero, como siempre me ocurre, empiezo a divagar, me pierdo y me salgo inevitablemente del tiesto...

Volviendo al tema. En este blog ya hemos tratado varias veces sobre diversos aspectos del patrimonio cultural de Ojén, aunque nos hubiera gustado profundizar sobre otros interesantes y curiosos temas, cosa que nos ha impedido la falta de tiempo, a pesar de que las ganas siguen muy vivas. Se trata de Ojén. Una mirada recostada hacia el Mediterráneo, Los molinos hidráulicos harineros de Ojén y el museo “El Molino de Aceite de Ojén”, un edificio singular y La villa de Ojén en un dibujo del siglo XVI realizado por Anton Van den Wyngaerde.

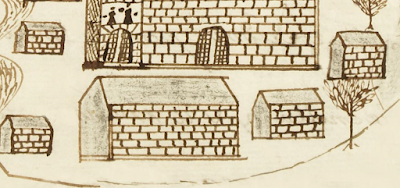

Lo que hoy nos trae a ese foro, a este patio digital, es el dar a conocer al gran público una imagen de Ojén de 1752 recogida en Las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada en Ojén, documento que obra en el Archivo Histórico Provincial de Granada.

Página del Catastro de Ensenada de Ojén (PARES)

¿Y qué diablos son Las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada en Ojén? Os preguntaréis muchos, pero vais a salir de dudas. Se trata de un documento que contiene una riqueza informativa extraordinaria, hasta cierto punto comparable con los Libros de Apeo y Repartimiento (siglo XVI). En él se plasman los diversos oficios y pertenencias de los ojenetes de mediados del siglo XVIII, las propiedades, los salarios, las rentas y beneficios que generaban, los molinos, los ganados... La finalidad era conocer la capacidad productiva del municipio, la riqueza que era capaz de generar. Y es que en todas las poblaciones de la Corona de Castilla se llevó a cabo el mismo trabajo, el mismo estudio de análisis de riqueza y de productividad económica. El objetivo último que tenía Zenón de Somodevilla, el Marqués de la Ensenada y promotor del Catastro, era conocer la riqueza de todas las poblaciones de la Corona de Castilla para sentar las bases del establecimiento de un sistema fiscal unitario, la llamada Única Contribución, que facilitara la recaudación de impuestos y la circulación fluida de capitales hacia la maltrecha Hacienda borbónica con la finalidad de disponer de más dinero para que la monarquía abordara los nuevos desafíos del momento como su modernización y transformación en un Estado moderno y la renovación de la Armada, herramienta indispensable para defender los intereses del Imperio Español frente a las ansias expansionistas de otras potencias, particularmente la inglesa.

El Marqués de la Ensenada (Real Academia de la Historia)

Y en la concepción y naturaleza de ese impuesto, junto con la labor de socavamiento un grupo de traidores, estuvo su fracaso. Y es que este impuesto se quería imponer no sólo a los trabajadores del territorio, sino también a la aristocracia y a la Iglesia, que se mostraron intensamente refractarias a la propuesta porque afectaba a sus ingentes riquezas e intereses. El proyecto fracasó. El rechazo frontal de los poderes económicos, aristocráticos y religiosos a la propuesta junto con la sibilina habilidad de los espías ingleses, que mediante jugosos sobornos crearon en el seno del gobierno una red opositora a Zenón de Somodevilla, un hombre con una enorme ambición y una gran visión de futuro en lo geopolítico, hicieron caer en desgracia al Marqués de la Ensenada, y con él, su propuesta económica y la posibilidad de modernizar y reafirmar el Imperio Español o lo que quedaba de él, precipitando del despeñamiento de la Corona de Castilla y sus territorios, lastrado por el plomo de unos incapaces y frívolos borbones que nunca supieron estar a la altura de las circunstancias.

Real Decreto de Su Magestad (PARES)

Pero todo ese esfuerzo investigador y documental, que se llevó a cabo en apenas un lustro y que requirió importar enormes cantidades de papel del extranjero, ya que la capacidad productiva de todos los molinos de papel de los reinos hispanos se vio ampliamente desbordada, no fue en vano. Gracias a ello los historiadores y los divulgadores del patrimonio contamos con unos documentos que nos ofrecen una foto fija de esas poblaciones, en este caso Ojén, de mediados del siglo XVIII.

Y entre los documentos escritos se encuentra uno de carácter gráfico de gran valor. Un dibujo de Ojén que data de 1752. Una imagen del pueblo realizada por un dibujante que vamos a pasar a presentar y comentar, como hemos hecho con otros pueblos de la Sierra de las Nieves. Y es curioso, porque después de mirar y remirar muchas de estas representaciones, nos hemos dado cuenta de que quienes realizaron los dibujos de Istán y de Ojén, fueron la misma persona. Son similares las grafías, las formas de representar edificios, la vegetación….

En primer lugar vemos como el plano tiene una orientación respecto a las coordenadas N-S, E-O. El dibujo está realizado respetando, mínimamente, la orientación norte sur. Y ello lo recoge el dibujante claramente en el plano, como podemos ver. Hacia la parte derecha superior aparece el nombre del pueblo, Oxén, que es recogido con grafía antigua.

En segundo lugar apreciamos la sencillez con la que el dibujante elabora los elementos compositivos del pueblo. Una sencillez casi infantil cuyo origen sospechamos se debe a dos factores: la falta de pericia del dibujante y, quizás, la premura con la que se tuvo que hacer la representación. También es de destacar la planitud y la frontalidad que muestra el dibujo, casi carente de perspectiva, lo que nos recuerda a las representaciones egipcias y de otras culturas antiguas. No obstante, es cierto que algunas representaciones de otras poblaciones del Catastro de Ensenada son auténticas joyas. Aún así, en Ojén, el dibujante perfiló en un papel y a plumilla, a mano alzada, todos los elementos que consideraba importantes a la hora de captar la esencia del pueblo. Y en muchas representaciones esos elementos son coincidentes: una fortaleza, la iglesia, el casco urbano, algunas infraestructuras como caminos o puentes, algunos cauces fluviales, edificios de interés como molinos (no es el caso de Ojén, a pesar de tener en estas fechas varios molinos harineros) y otros elementos.

En el caso de Ojén, y sin perder de vista la bellísima representación de Van der Wyngaerde que contenía al pueblo y su entorno, observamos algunos elementos que han identificado al pueblo desde hace muchos siglos y que en gran medida han pervivido y lo siguen identificando, formando parte de la esencia del pueblo.

En cota dominante el dibujante recoge el Castillo de Solís, que forma parte del escudo de Ojén, representándolo con una torre rematada por merlones, que se presenta medio derruida, para mostrar su deterioro, y compuesta a base de sillares. La representación, que por supuesto es ideal, no es fiel a lo que en aquellos tiempos sería la fortaleza ojeneta, muy bien estudiada por el investigador y natural de Ojén Alfonso Sánchez Mairena, gracias al cual conocemos bastante bien su historia, su disposición y los elementos que la componían. Lo del empleo de sillares, que también vemos en el resto de las edificaciones, es un invento, una licencia del artista. Todos estos edificios se construyeron en mampostería o, a lo más, sillarejo, a excepción de la portada de la iglesia de Ojén, como veremos. El incluir una torre o un elemento poliorcético muy simplificado en el lugar donde había una fortaleza o un elemento fortificado más complejo, es un recurso recurrente en las representaciones del Castastro de Ensenada para no tener que pararse en demasiados detalles, motivado por las prisas de los trabajos.

Sabemos que para estas fechas, aunque el Castillo de Solís estaba bastante degradado a lo que su arquitectura se refiere, conservaba mal que bien todos los elementos compositivos que lo caracterizaban: la muralla, que dibujaba un pentágono, con dos torres de planta circular, a lo que se sumaban otras edificaciones internas, como una construcción de planta rectangular en uno de los extremos y parte de una torre de planta cuadrangular que se ubicaba hacia la parte central del recinto. En la representación de Van der Wyngaerde se aprecian todos estos detalles.

Planta del Castillo de Solís según Sánchez Mairena

(Maqueta realizada por Gabriel Valencia Reina,

reconstrucción un tanto ideal)

Foto aérea del Castillo de Solís de lo años ´70

En la actualidad los restos de esta fortaleza corren un grave riesgo de desaparición, pues se encuentran en un estado de ruina muy grave y las administraciones no actúan para combatir ese deterioro. Una verdadera lástima que lo que queda de esta fortaleza no haya sido restaurado y puesto en valor.

Foto de la torre noroeste en los años ´90

(Fuente: Informe definitivo de la documentación intensiva sistemática del Castillo de Ojén (Málaga). Sebastián Fernández López. Anuario Arqueológico de Andalucía. 94.III)

Parte de la cerca con una torre hacia los años ´80

(Archivo Diputación Provincial de Málaga)

Estado actual del Castillo de Solís

Siguiendo con nuestro tema, no pasa desapercibido que justo a los pies del castillo se recoge un cauce fluvial, esbozado con unas líneas curvas y temblorosas que atraviesan todo el dibujo de arria abajo, saliendo incluso del plano. Se trata del río Almadán, atravesado por lo que parecen dos puentes conformados por un arco de medio punto, posiblemente realizados en ladrillo de barro cocido. El superior aparece dibujado completamente en negro, mientras el inferior aparece “construido” con sillares o ladrillos de barro cocido. El río Almadán nace de las entrañas de Sierra Blanca en un lugar conocido como El Nacimiento. Este río es uno de los motivos del nacimiento, existencia y perviviencia de Ojén, pues antiguamente suponía el necesario recurso hídrico para regar la huerta ojeneta y abastecer al pueblo y todas sus necesidades. Incluso es el que nutre la fuente de los Chorros, situada junto a la iglesia y que no aparece reflejada en el plano.

Y en gran medida a esta surgencia, parida por Sierra Blanca, le debemos gran parte del carácter del pueblo Ojén, que se asienta sobre varias plataformas o terrazas de travertino. Se trata de un tipo de roca sedimentaria, parcialmente biogénica, que se va formando por depósitos de carbonato cálcico. La roca caliza, que se disuelve por la erosión, en ocasiones acaba depositando sus partículas en los entornos de los manantiales, formando este tipo de rocas, que son porosas y muy ligeras. De tal modo, toda la muela que conforma la plataforma donde se asienta el Castillo de Solís, es de travertino, donde, en una época aún incierta, se realizaron las famosas Cuevas de Ojén, que son de carácter artificial en las que aún se aprecia la huella de los cinceles y de las herramientas de piedra en sus paredes. Igualmente parte del casco urbano antiguo y de la zona de las huertas se asientan sobre varias plataformas compuestas en parte sobre travertinos.

No muy lejos de Ojén se encuentran también los travertinos de Puerto Rico, donde hubieron varias cuevas que se emplearon como enterramientos hacia la época neolítica. Y el caso de Ojén no es único en la Sierra de las Nieves. En pueblos como Casarabonela y Yunquera observamos similares circunstancias tanto en el entorno urbano como en las zonas de huertas. Y en el caso morisco y su fortaleza, casi calcado al caso de Ojén, dado que el Castillo de Casarabonela se asienta también sobre una gran mole de travertino. A esta impresionante fortaleza también dedicamos una entrada en este blog http://airesdemonda.blogspot.com/2024/03/el-castillo-que-broto-del-agua-la.html . Y ya puestos, no nos podemos olvidar de la aldea de Jorox, perteneciente a Alozaina, ubicada netamente sobre travertinos e insertada en unos paisajes muy singulares.

Volviendo a Ojén y para rematar el tema de los travertinos, señalar que en el paraje del Chifle, por encima del municipio, podemos ver algunos afloramientos en formación junto a los barrancos, a las cascadas y a las viejas acequias, a la vez de disfrutar de un bello y tranquilo paseo por un entorno de gran biodiversidad desde el que podemos contemplar unas fantásticas panorámicas del pueblo y del litoral.

Las aguas del Almadán tenían otros usos. Canalizadas a través de acequias que atravesaban el pueblo, alimentaba los rodeznos de varios molinos harineros que se ubicaban en su cauce y en sus proximidades. Estos molinos transformaban en harina panificable los cereales que los ojenetos sembraban en sus pequeñas tierras de labor. Hasta hace muy poco, relativamente, esas aguas estuvieron moviendo la turbina pelton del molino del aceite, actual museo. Y es que este molino de aceite era originalmente un molino harinero de dos paradas o rodeznos en cuya zona superior tenía una balsa para acumular el agua que luego emplearía para mover los mecanismos para la molturación. Como decía anteriormente, el tema de los molinos harineros de Ojén ya fue objeto de este blog en: Los molinos hidráulicos harineros de Ojén y el museo “El Molino de Aceite de Ojén”, un edificio singular (http://airesdemonda.blogspot.com/2019/05/los-molinos-hidraulicos-harineros-de.html ).

Uno de los viejos molinos harineros del Almadán

Y seguramente esas aguas se usaron también para dar vida a otros ingenios hidráulicos, como algún que otro batán. No descartamos tampoco que se empleara en las fábricas de aguardiente, producto de Ojén que alcanzó, como todos bien sabemos, una merecida fama mundial y que ha sido objeto de muchos estudios y publicaciones, entre las que destacamos El aguardiente de Ojén. Historia y leyenda, de José Bernal Gutiérrez (https://www.librerialuces.com/es/libro/el-aguardiente-de-ojen_498204 ).

De vuelta al plano y al tema de los puentes, el superior, quizás se encontraría en lo que es hoy la carretera A 7103, a los pies del castillo. Y el otro, algo más abajo, en una ubicación hoy indeterminada. En todo caso, serían puentes de escasa entidad y quizás muy similares al que se ubica sobre el arroyo del Tejar, en el camino de la Mairena. No quiero dejar de apuntar que en el caso del puente superior a lo mejor el dibujante no ha querido representar un puente, sino el nacimiento del Almadán.

Pero, continuemos con otro de los edificios de interés y más significativos, sino el que más. La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Este templo se había levantado en el primer decenio del siglo XVI, aprovechando la ubicación de la mezquita y quizás parte de su estructura. Esta iglesia ha pasado por muchos avatares. Fue incendiada a finales del siglo XVI en el contexto de la rebelión de los moriscos y posteriormente reconstruida. En el siglo XVIII fue objeto de varias reformas en la zona del presbiterio y en las capillas. Y en el siglo XXI se ha restaurado la cubierta del presbiterio y se han realizado otros arreglos. El edificio que nos ha llegado hasta hoy día, el más antiguo de Ojén, ha sufrido muchas modificaciones y restauraciones a lo largo de más de medio milenio.

Si nos centramos en el dibujo, casi en el centro de la composición y en tamaño notablemente mayor, nos encontramos con este singular templo cristiano. Al igual que con la fortaleza, el dibujante realiza un dibujo ideal, pero donde recoge los elementos principales del templo. Su única nave y la torre. Pero los elementos no están en su sitio. Veamos.

Su nave, de planta rectangular, recibe una cubierta a dos aguas, que iría revestida de tejas. Uno de sus extremos se remata con una veleta que apunta a levante sobre la que se alza una pequeña cruz. El dibujante plasma la nave de la iglesia con sillares, cuando sabemos que ésta era de mampostería, salvo la portada principal. Aquí puede pasar dos cosas. Por un lado, que el dibujante se tomara una licencia artística y que representara el templo a base de sillares. Por otra parte, no olvidemos que en el siglo XVIII muchas construcciones importantes se “pintaban”. Fue el siglo de la “arquitectura del color”. Esto es, sus fachadas se decoraban con elementos constructivos, vegetales, figurativos… sobre todo las construcciones más destacadas como iglesias, viviendas de familias más pudientes… En Málaga podemos ver todavía algunos ejemplos de esas arquitecturas pintadas, que afortunadamente han sobrevivido al cáncer especulador del ladrillo. En todos los pueblos de la Sierra de las Nieves hay, o había, restos de ellas, pero en menores medidas que en la ciudad del Guadalmedina. En su momento y en su lugar planteé el valor de la arquitectura popular de las Sierra de las Nieves y la necesidad de recuperar esa arquitectura pintada para proponer una ruta de la “arquitectura del color”. Propuesta que ni siquiera fue atendida... Volviendo a Ojén, en este caso, a lo mejor, el templo ojeneto se encontraba decorado con dibujos que imitaban un despiece de sillares, algo bastante común en la época. Sólo un análisis de los paramentos, si no han sido picados y restituidos en tiempos recientes, nos podría sacar de dudas.

Otros dos elementos que vemos en la nave del templo son dos vanos con grandes puertas de madera bajo arcos de medio punto con dovelas de piedra. Se trata de la puerta principal, la que todos conocemos, y de la lateral que da al Paseo de Ojén. Ambas se insertan en un paño de sillares perfectamente labrados en roca. En la fachada principal, parece que los sillares se emplean en todo el espacio, habiéndose enlucido la zona del frontón. En la lateral, sólo se circunscribe al espacio de la puerta. Y ambas, curiosamente, se muestran en el dibujo entreabiertas, como invitándonos a entrar. La principal está bien situada a los pies del templo, pero la lateral no. Correspondería su ubicación en el otro lado largo de la nave, en el Paseo de Ojén, pero se muestra orientada a la fuente de los Chorros. No sabemos si fue un error del dibujante o que simple y llanamente quisiera recogerlo de esta manera para mostrar que el templo tenía dos entradas.

Un elemento que no se recoge de forma diferenciada en el dibujo, bien por la falta de pericia del dibujante, bien porque en ese momento no existía, es el presbiterio, en la cabecera del templo. Este elemento, hoy día, lo encontramos en el extremo opuesto de la entrada, que es de mayor altura que la nave y con tejado a cuatro aguas.

En

la fachada principal observamos varios detalles. Sobre la puerta

principal hay dos figuras oscuras, que parecen cerraduras de llaves

antiguas, que podrían ser dos pequeños vanos rematados por arcos o

algunos elementos heráldicos relacionados con el obispado. En el

centro del frontón se inserta un vano cuadrado. Alrededor de estos

elementos aparecen unos puntos negros. Podría tratarse de las

huellas de los mechinales, unos huecos que dejaban los antiguos

andamios de madera tras ser retirados. Esa puerta tiene grabados

varios detalles que suelen pasar muy, pero que muy

desapercibidos. Encontramos letras, una casa y otros elementos. En otra puerta interior también observamos otros grabados. Su datación no es muy antigua. No son más viejos que las propias puertas.

Hoy día sobre la puerta se ubica un escudo, seguramente de algún obispo, y sobre él, una ventana cuadrada. Más arriba, el reloj y sobre él, una cruz. Rematando el frontón y ya sobre la cubierta, nos encontramos con una pequeña espadaña metálica sobre la que cuelga una pequeña cruz.

Escudo sobre la puerta de la iglesia de la Encarnación

Otro de los elementos definitorios y característicos de este templo es su torre campanario, situada junto a la entrada principal. En el dibujo se refleja una torre con varios cuerpos rematada por un campanario cubierto por un tejado piramidal sobre el que descansa una veleta de las mismas características y orientación que la que se ubica sobre el presbiterio. No quiero dejar de apuntar que son idénticas a la del dibujo de la iglesia de San Miguel de Istán del Catastro de Ensenada. Pero curiosamente no recoge los dos vanos rematados por arcos de medio punto, que contiene cada una de sus caras. No sabemos si fue por falta de pericia o porque sus característicos vanos rematados con arcos son posteriores. Mucho se ha especulado con esta torre campanario, señalándose su posible origen como alminar. Cosa que ni desmentimos ni afirmamos. Se saldría de dudas con una excavación arqueológica.

Esta torre, en su frontal, recibió a finales de los años treinta o principios de los cuarenta, la Cruz de los Caídos. Se trataba de un monumento que se erigió en todas las poblaciones de España y que rendía homenaje a los muertos durante la Guerra Civil que habían apoyado al dictador Francisco Franco. Durante la Transición esta cruz se llevó a otra ubicación -desconozco cual- y en su lugar se colocó una placa con unos versos de Antonio Machado, España en Paz. En mi opinión, algo más acertado:

España en paz

Si quieres conocer un poco más la historia de la iglesia de la Encarnación de Ojén y sus detalles, te animo a que visites el blog Viajeros en Corto, donde se hace un buen análisis del templo: https://viajerosencortomalaga.com/076005001c03t06.html

En el plano aparecen varias casas, varias viviendas que reflejaría el casco urbano en aquella época. Todas tienen la misma disposición y orientación. Planta rectangular, cubierta a dos aguas pero sin plasmar las tejas y muros con sillares. Como hemos dicho, esto sería una licencia del autor dado que las casas en nuestra zona se hacían con mampostería. Pero de ellas llama la atención un detalle. Las hay más grandes y las hay más pequeñas. Y las grandes, no por casualidad, se encuentran en torno a la iglesia. Esto viene siendo más o menos común a los pueblos de la Sierra de las Nieves y de otras zonas de nuestro territorio. Y es que alrededor de las plazas se ubicaban los edificios que representaban los tres poderes: las iglesias, el poder religiosos; los ayuntamientos, el poder político; y las viviendas de las familias adineradas, el poder económico. Desconocemos el carácter de estos edificios que destacan por su mayor volumen, pero por ahí debe de andar la cosa.

Continuamos con otros elementos, como la vegetación. Aparecen algunos árboles, posiblemente frutales. Era común en estos pueblos y hasta no hace tanto tiempo, que existieran pequeños huertos urbanos. El dibujo de estos árboles también es muy similar a los del dibujo del Catastro de Ensenada de Istán.

En último lugar, vemos rodeando a los edificios una mancha gris informe. Seguramente se trata del relieve de las sierras que envuelven a Ojén y que el dibujante recogió de esta simple manera.

Y ¿No echas nada más de menos? Mira bien ¿Has mirado bien? Efectivamente. No aparece nadie. No aparece gente. En ninguno de los dibujos de los pueblos del Catastro de Ensenada -que he mirado muchos pero no todos- no aparece gente ni de casualidad. Ni para adornar. Sin embargo, en el de Van den Wyngaerde si que aparecen algunos personajes, un labrador y varias personas transitando por los caminos.

Tampoco aparecen otros elementos tan jonetos como son las eras, la fuente de los Chorros, el cementerio o los molinos harineros. En el caso del cementerio, el de Ojén es del siglo XIX. Hasta esas fechas la gente recibía sepultura bajo la iglesia o en sus alrededores inmediatos. En el caso de los molinos harineros, para estas fechas sabemos que había varios, pero por lo que sea, no se han definido en el dibujo. Las eras y la fuente de los Chorros es posible que fueran posteriores.

Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que no se me haya quedado nada en el tintero. Un saludo y hasta la próxima.

(c) Diego Javier Sánchez Guerra.

.jpg)