Buenas tardes a todos.

Aunque este blog trata sobre cosas de Monda y su entorno especialmente, no he podido evitar redactar esta entrada sobre el estupendo fin de semana que pasé en el Marquesado del Zenete, un lugar de la provincia de Granada asentado en la cara norte del Monte Sulayr, de Sierra Nevada, perteneciente a la comarca de Guadix y que se integra en una mancomunidad formada por diez pueblos.

Esta zona se encuentra vinculada al Parque Nacional de Sierra Nevada, a un Parque Natural y a una Reserva de la Biosfera. En los dos últimos aspectos es coincidente con la Sierra de las Nieves. En los Parques Nacionales existe una iniciativa para potenciar el turismo en base a los recursos naturales y culturales autóctonos cuyos ejes vienen marcados desde Europa y que se articula a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible, iniciativa en la que también se inserta la Sierra de las Nieves. El caso es que para promocionar esa bella región como destino turístico y mostrar sus excelencias, el pasado fin de semana del 11, 12 y 13 de noviembre se organizaron unas jornadas para que técnicos de otras zonas y comarcas, agentes turísticos, empresarios, personas interesadas por el tema, etc., pudieran conocer tanto sus recursos como sus empresas y servicios, así como el trabajo y esfuerzo desarrollados en los últimos años parar tratar de conseguir que el turismo se sume a las actividades económicas de esta zona y que contribuya a dinamizar y estimular su economía.

El lugar en cuestión se encuentra en el altiplano granadino, escalando las faldas de Sierra Nevada, ancladas sus poblaciones en una zona de ladera que asciende hacia las montañas. De esta posición intermedia entre el llano y las agrestes montañas viene su nombre, sanad, de origen árabe y que significa ladera.

Desde antiguo ha sido una zona que ha proporcionado abundantes recursos naturales a sus explotadores. El mineral, especialmente el hierro, ha sido explotado desde hace más de tres mil años desde los antiguos íberos, pasando por los romanos y musulmanes, así como los ingleses. Sus enormes llanuras proporcionaron cereal en cantidades ingentes y las montañas abastecieron de madera, carbón, caza, ganadería…hasta épocas muy recientes. Pero fueron los musulmanes los que caracterizaron este lugar, zona de paso obligado para conectar las populosas urbes nazaríes de Granada y la costera Almería por el interior, personalizándolo con la construcción de numerosas torres y castillos como protección ante el creciente peligro cristiano procedente del norte. Torres y castillos ahora embutidos en los cascos urbanos, los de mejor fortuna, y presentando un aspecto ruinoso desde hace siglos los que menos suerte han corrido. La llegada de los cristianos supuso la creación del Marquesado del Zenete, que integraría bajo el dominio del marqués D. Rodrigo de Mendoza las poblaciones de Dólar, Ferreira, La Calahorra, Aldeire, Alquife, Lanteira, Jérez y Huéneja.

Cuando me enteré de la organización del evento, ni corto ni perezoso me apunté pensando en un buen fin de semana de vacaciones, en visitar una zona de Andalucía tan atractiva y en conocer de primera mano ideas de puesta en valor que se desarrollan en otras zonas. He de decir que conocí esa comarca hace unos años, pero sólo puntualmente cuando fui a una fiesta en la localidad de La Calahorra, a la fiesta del “Chisco”, de la que guardo un grato recuerdo por la hospitalidad y el buen trato que me dispensaron sus vecinos.

El viernes 11 cogí el coche después del trabajo. Estaba bastante cansado. El agotamiento sumado de toda la semana se acogolla siempre el viernes. Pero pasada la ciudad de Granada el monótono conducir se vio alterado por un otoñal atardecer que, la verdad, me sorprendió porque la huidiza luz crepuscular acariciaba la nieve de la imponente mole de Sierra Nevada dándole un singular aspecto rojizo. Pensé, “nieve blanca, nieve traslúcida, nieve embarrada… ¡pero nunca había visto nieve encarnada!”. Aquello era verdadera poesía para las retinas. Y ciertamente esa es una de las sensaciones que me he traído del Marquesado del Zenete: el color o, mejor dicho, los colores. Una variada gama de verdes, marrones, ocres, anaranjados, cobrizos, rojizos, blancos, azules…estampados en los pinares y encinares que ascienden las faldas de Sierra Nevada; desparramados en los campos de cultivo y de labor, distribuidos como las casillas de un tablero de ajedrez; ensortijados en las antiguas explotaciones de mineral, que antaño horadaron la tierra extrayendo de su corazón sus riquezas; plasmados en la singular arquitectura popular de la zona, de volúmenes cúbicos y de tradición morisca; impresos en los cielos y noches cuajadas de estrelladas…

El sendero de la Tizná

Sierra Nevada y su cielo reflejados en una poza.

Campos de labor con Sierra Nevada al fondo.

Muestra de la típica arquitectura de tradición morisca.

Ya había oscurecido por completo cuanto tomé el desvío hacia Dólar desde la carretera que continuaba hacia Almería. Me había pasado el de La Calahorra. Me suele ocurrir. Después de curvas serpenteantes e interminables llegué a Ferreira, pueblo en el que se dio la bienvenida a los participantes y cuyo nombre, de sonoro acento mozárabe, apunta a la relación que tuvo el lugar con la explotación del hierro. Llegué tarde pero a tiempo para ver el centro de interpretación de la arquitectura árabe. Se trataba de una antigua torre fortificada que con el tiempo y la llegada de los cristianos perdió su carácter castral, pero no simbólico y asociado al poder, ya que allí se acabó alojando una familia morisca “colaboracionista” con los nuevos amos cristianos. Es un bello y sencillo edificio, de gruesos muros y con algunos elementos adimentados como el alambor de su cara oeste, cuya finalidad para la que fue concebido era aguantar el fuego de artillería ante un eventual asalto. En este lado y en la cara sur conserva borrosos esgrafiados que imitan decoración de lacería y que pueden escapar a la vista. En el interior se recrea una vivienda morisca y se habla de las diferentes técnicas constructivas.

Detalle del alambor de la torre de Ferreira, hoy centro de interpretación.

Detalle de la sencialla decoración de lacería del exterior de la torre de Ferreira.

Después la organización nos llevó a las afueras para realizar una actividad de interpretación de estrellas que hizo que permutáramos el frío húmedo y persistente de la noche por la emoción y la imaginación desbordante que provoca mirar al cielo. Pegaso, Casiopea, Perseo, Júpiter,…todo el santoral de la mitología greco-latina la tenemos en él (¡no hay que mirar la wikipedia!) y esa noche casi todos estuvieron a nuestro alcance, a pesar de que la lechosa luz de la luna enmudecía con su brillantez la voz lumínica de las miles de reverberantes estrellas.

La noche estrellada, de Van Gogh.

No tengo ninguna foto de la actividad pero este cuadro es bastante ilustrativo.

Después de nuestra cita estelar, cada mochuelo volvió a su olivo. El mío lo tenía en un coqueto hotel de Jérez del Marquesado (si, Jérez, no Jerez); el Hotel Rural Picón de Sierra Nevada, establecimiento incluido en la Carta Europea de Turismo Sostenible donde el trato, la relación calidad-precio, la cocina y el ambiente fueron sobresalientes. Un sitio que recomiendo para aquellas personas que quieran conocer estas tierras.

Hotel Rural Picón de Sierra Nevada, en Jérez del Marquesado.

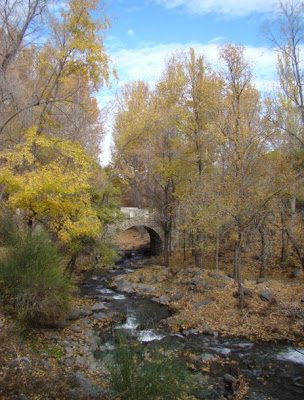

La mañana siguiente, llena la tripa con una buena rebanada de pan tostado con aceite y tomate, un cafetito con leche y un zumo de naranja totalmente natural, todo el grupo tomamos el camino del sendero de la Tizná, que ascendía por una de las múltiples laderas de Sierra Nevada, donde los guías del Parque, Antonio, Carmen y María, nos hicieron una interesante interpretación del espacio que fuimos a visitar. El paisaje, verdosa textura compuesta primordialmente por pinos y encinas, se veía invadido por el dorado otoñal de chopos y álamos, que descendían por las zonas de rivera, mientras que desde lo más alto las nieves serranas coronaban el conjunto, con permiso de un cielo azul tamizado por las nubes. Por el camino vimos algunas explotaciones de vacuno y algunas antiguas parideras, huella de las actividades ganaderas que el hombre realizaba en el pasado por estos lares ya desde muy antiguo. De regreso pudimos ver también algunas construcciones ruinosas que, continuando la tradición islámica, aprovechaban la fuerza motriz del agua para transformarla en electricidad y con ésta remedar el bíblico milagro de la luz que alumbra todo lo cotidiano.

Ascenso por el sendero de la Tizná.

Área recreativa del sendero de la Tizná.

Antigua central hidroeléctrica que abastecía a Jérez del Marquesado.

Tras el recorrido y un reponedor almuerzo en el Hotel Rural Picón de Sierra Nevada emprendí el camino al vecino pueblo de La Calahorra. Allí nos esperaba algo más tarde una visita histórica al pueblo. Quise acercarme con antelación para dar una vuelta al pueblo y subir a su imponente castillo. Parece mentira, estoy bastante acostumbrado a ver castillos derruidos y el de La Calahorra está en unas condiciones impecables. Como un vigía domina todo, todo el territorio circundante: las poblaciones, las sierras y sus accesos, el valle y sus caminos...como propietario de hombres y recursos en un tiempo anterior. El atardecer desde el cerro del castillo es inenarrable. A pesar del frío, allí me quedé a contemplarlo. Nuevamente explotaban en mis ojos los colores del Zenete, pero esta vez en gamas más azuladas y violáceas orillando los cielos. Hay que ir a verlo.

Castillo de La Calahorra.

Atardecer en Sierra Nevada.

La visita que nos tenía preparada la organización fue muy original y divertida. Con gran acierto, a medida que pasábamos por las calles y visitábamos el interior del castillo, nos fuimos encontrando personajes de diferentes épocas como dos antiguos propietarios romanos, el marqués dueño del castillo, los repobladores…que nos fueron hablando de sus épocas, en primera persona. Un bonita, sencilla, divertida y funcional forma de acercar el patrimonio (en este caso cultural) a los visitantes y viajeros. Una técnica muy recomendable por lo directa y por lo cercana.

Dos vecinos romanos nos salieron al paso camino del castillo.

Un oficial francés trata en vano de ligarse a una moza calahorreña en las calles de este pueblo.

Caperuza de humero en una vivienda de La Calahorra. El motivo de la foto es que esta solución para los humeros es también muy recurrente en el municipio de Yunquera, por lo que llamó mi atención.

Esa noche, antes de ir al hotel, di un paseo por Jérez del Marquesado. Me sorprendió descubrir en una plazuela de mano de una placa conmemorativa y de un avión de alabastro que fue allí donde en los años ´60 se estrelló aquella famosa aeronave de los americanos que estuvo a pocos metros de convertirse en una verdadera tragedia.

Monumento conmemoriativo del accidente del avión estadounidense en Jérez del Marquesado.

Las calles estrechas y quebradas del pueblo me condujeron a una torre islámica, antiguo otero de las poblaciones de las alquerías rurales, de las pequeñas aldeas de la zona. También me llevaron a la iglesia de la Anunciación, de sobria elegancia y recios muros. La soledad de las calles fue la mejor compañera para una visita nocturna en la que pude observar el alto grado de conservación de la arquitectura local, de una sencilla y sublime belleza, como son todas aquellas arquitecturas que se adaptan a su entorno ecológico y que se integran sin distorsionar en el paisaje. Ha sido el primer lugar donde he visto con sorpresa como el alero de pico de gorrión, de tradición mudéjar, se colocaba en limahoya, o sea, en la zona de la fachada donde confluyen los dos paños del tejado de forma apuntada. Igualmente puede observar como algunas construcciones muy antiguas transpiraban dejando a la vista sus elementos esqueletales, sus estructuras hechas a base de barro, madera, caña y pizarras.

Torre islámica de Jérez del Marquesado.

Antigua construcción que atesora la tradición arquitectónica morisca de la zona.

El frío no perdona, y menos a un calvo. En el hotel llené mi estómago con un sabroso entrecot de ternera acompañado por una copa de tinto de la Contraviesa. Ciertamente un buen maridaje.

El domingo por la mañana volví a repetir el desayuno del día anterior. Había que recargar energías porque nos esperaba un sendero interpretado en el vecino y tranquilo pueblo de Lanteira, nombre también de resonancias mozárabes, por varios molinos hidráulicos de rodezno. Los únicos seres vivos que pude ver en ese pueblo al principio de la mañana fueron algunos perezosos perros, algunos desconfiados y corretones gatitos y las flores que reposaban en los balcones haciendo restayar sus colores rojos, blancos, rosas… Un rato después, como no podía ser de otro modo, aparecieron las primeras personas.

Gatitos zeneteños.

Balcón ensortijado en Lanteira.

Torre islámica de Lanteira.

Típica calle de Lanteira.

El guía nos llevó siguiendo el camino de varias acequias que discurrían por algunas pozas y por varios molinos; algunos en proceso de restauración, otros, abandonados, caminaban decididamente hacia el olvido. El paisaje agrícola era bastante bello, almendros y castaños nos acompañaron la gran parte del camino y el rumor del agua que deambulaba por las acequias moriscas y por los arroyos fue una banda sonora natural constante. Tras una parada en la Posada Piedra de la Herradura, un antiguo molino que se ha integrado en un pequeño alojamiento rural, donde nos reconfortamos con un recio vino y con unas sabrosas migas, continuamos hasta el molino del vecino José María, que nos acompañó todo el trayecto. El suyo pertenecía a la familia de su mujer y conserva todavía los dos juegos de piedras de moler junto con todo el entramado y enseres para la molturación.

Una de las pozas en las inmediaciones de Lanteira. La cultura del agua estuvo presente todo el camino.

Juego de rodeznos de uno de los molinos que encontramos por el camino.

Uno de los muchos castaños que nos encontramos por el sendero.

Interior del molino de la Posada Piedra de la Herradura.

El molino de la familia de José María tras su restauración.

Muy a mi pesar se acercaba la hora de mi retorno. Así que me despedí con celeridad de los guías y del resto del grupo y apreté mi caminar hasta llegar al pueblo y al coche. Antes de salir pitando dirigí una mirada atrás convencido de que tengo que volver a la zona a descubrir todos aquellos rincones que me quedaron por ver. Así lo pienso y así se lo recomiendo a todas aquellas personas que quieran disfrutar de varios días de tranquilidad y sosiego en la naturaleza.

Con estas letras quiero agradecer a la organización del evento, a las empresas y personas que han participado y especialmente a los guías del Parque Antonio, Carmen y María, la preparación y el desarrollo de estas estupendas jornadas, que no dudo nos ha dejado un gran sabor de boca a todos los participantes y creo que han cumplido con la espectativa planteada y que nos comentaba Antonio: despertar nuestra curiosidad para hacernos volver otro día.

Un saludo y buena semana.

Diego Javier Sánchez Guerra.